Струн натянутых тонкий звон

Найденные в раскопках палеолита гребни свидетельствуют о первых шагах парикмахерского искусства. Его история поражает смелыми экспериментами над женской головой. Смена стилей дамских причесок прослеживается в культурном контексте разных эпох. Читатель найдет в книге документальные сведения, фрагменты литературных произведений, легенды, исторические анекдоты. |

читать дальше

Кудри девы — чародейки,

Кудри — блеск и аромат,

Кудри — кольца, струйки, змейки,

Кудри — шелковый каскад.

В.Бенедиктов

Кудри — блеск и аромат,

Кудри — кольца, струйки, змейки,

Кудри — шелковый каскад.

В.Бенедиктов

Гильотина Французской революции жестоко растрепала продуманные прически сторонниц монархии, зато другие дамы сами поспешили внести в свои головы революционный беспорядок. Он выразился в радикальной стрижке. Правда, столь вызывающий облик могли позволить себе лишь немногие независимые аристократки и актрисы, которым не привыкать было шокировать модный свет. Короткие стрижки продержались с 1801 по 1809 год. Самая модная, когда волосы завивали по всей голове мелкими кудрями, получила название "a la Titus", по имени римского императора. Что касается цвета волос, то и здесь свежие идеи были извлечены из римских руин. В 1798 году императрица Жозефина окрасила свои волосы на манер римских патрицианок синеватой краской, после чего все дамы стали носить синие парики. Парики вообще оказались в громадном употреблении — у больших модниц их насчитывалось до 30. Девушкам в приданое давали дюжину париков. Во времена Директории вышла книжка "Таинственная история всех светлых париков (блондинов и блондинок) в Париже". Все парики были светлыми — начиная от льняных и кончая пепельными, как вдруг одна актриса явилась на бал в черном парике, и это стало модной новостью: кокетки надевали утром светлый парик, вечером — черный. Многие сбривали все волосы и носили только парик, другие добавляли к своим волосам фальшивые и укрывали их пурпурной сеткой. Братья Гонкуры подробно описали парики того времени с прядями длиной не более дюйма, с челкой до ресниц, а также шиньоны грушевидной формы. Актеры и актрисы высмеивали парики со сцены в эпиграммах, но это служило лучшей рекламой. Цена париков возросла до 25 луидоров.

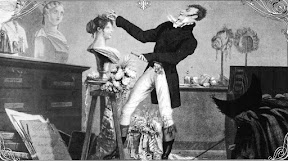

Дебукур. Парикмахер. Франция, нач. 19 в.

Более чем экстравагантная прическа с высоко выбритым, как для гильотинирования, затылком, на который к тому же повязывалась узенькая красная ленточка, напоминающая струйку крови, называлась "a la victime" (жертва) или "а 1а guillotine". Но этот образчик парикмахерского черного юмора недолго веселил парижскую золотую молодежь. И рискованная «жертва», и взъерошенная короткая стрижка «дикарка» вышли из моды еще быстрее, чем революционные идеи. Неунывающие парикмахеры и их клиентки укрылись от уличных беспорядков в тихих музейных залах, где принялись срисовывать образцы забытых античных причесок.

Хотя импровизации на архаичные темы вышли очень милыми, парикмахерам трудно было соревноваться с портными. Их произведения — почти прозрачные платья-рубашки — намертво приковали к себе мужские взгляды. Эта попытка внедрить эллинскую гармонию и покой в тщеславные светские салоны начала 19 века иногда оборачивалась жеманством, игрой в наивность и невинность, но большинство джентльменов наблюдали происходящее с удовольствием.

"И право, было недурно: на молодых женщинах и девицах все было так чисто, просто и свежо; собранные в виде диадемы волосы так украшали их молодое чело". (Ф.Вигель. Записки).

Ж.-Л. Давид. Мадам Рекамье. 1800

Очарования античной простоты и добивались дамы, облачаясь в легкие древнегреческие туники.

"Такую же простоту преследовали и женские прически, впавшие даже в непонятную в этом отношении и уродливую крайность. За несколько лет перед тем ни у одной женщины не было достаточно волос для прически, теперь у всех их оказалось слишком много. Вместо воздвигавшихся на головах щеголих высоких гор, холмов, усыпанных цветами, лугов, пенистых потоков из искусственных прядей кос и локонов, вместо сложнейших и громоздких причесок, вроде «прелестной простоты» или «расцветающей приятности» — появились вдруг гладко остриженные головы или «половинная» стрижка голов, с бритыми или коротко подстриженными на затылке волосами... Мода на стриженые головы и затылки, строго запрещенная во времена Павла, снова вернулась в первые годы царствования Александра, но уже благодаря одному тому, что она лишала женщину одного из существенных ея украшений, долго продержаться не могла. Вскоре волосы были снова отпущены и начали зачесываться кверху, так что затылок оставался открытым, причем их иногда заплетали в косы, которыя обвивали вокруг головы или завивали спереди мелкими буклями, спуская их вдоль щек короткими локонами — «фаворитками» или «бандо». Причесывались также «l'antique», или с большими гребнями, украшенными каменьями, или вплетая в волосы гирлянды цветов, сеточки из мелкого жемчуга и повязки, украшенные мозаиками, а особенно камеями". (В.Верещагин. Женские моды Александровского времени).

Ж.-Б. Реньо. Портрет Елены Виолье. 1812

Ж.-Л. Давид. Портрет графини Дарю. 1810

Неизвестный художник. Медальоны с изображениями Жозефины Богарне. 1800-е гг.

К этому перечню модных причесок стоит добавить еще «a la Ceres» и «a la Circassienne», которые вызвали изобретение разнообразных металлических обручей, стальных гребней и остроконечных украшений на макушке — «une corbeille».

Темных локонов извивы,

Словно лозы прихотливы,

Вяжут пышные узлы:

И за каждым клубом мглы,

Будто тайны откровенье —

Перлов дивное явленье.

Так с точки зрения английского романтика Джона Китса выглядела мода перевивать темные волосы жемчужными бусами. Впрочем, многие дамы осветляли волосы, подражая второй жене Наполеона I Марии Луизе. Как сообщает биограф императорской четы Ф.Герре, — «эта блондинка была подобна замороженному шампанскому, которое, едва оттаяв, сулит много удовольствий». Но законодательницей мод стала не она, а бежавшая из революционной Франции художница Виже-Лебрен. Ее вкус был навсегда отдан естественности.

"Моя прическа мне ничего не стоила; я сама устраивала свои волосы, украшая их обыкновенно муслиновым платком... Парик! Судите сами, могла ли я привыкнуть к парику, с моей любовью к живописности! Я всегда чувствовала к ним такое отвращение..." (Письма м-м Л.Э.Виже-Лебрен. Т.1).

Виже-Лебрен написаны многочисленные портреты русских дам, часто она сама причесывала своих моделей.

Картинки из журналов мод. Франция, 1810-е гг.

С. Шарье. Дама за туалетом.

Русский ампир соединил воинственную живость с романтической негой. Это было время юности Наташи Ростовой. Перечисляя подробности наряда, в котором главная героиня «Войны и мира» собирается на свой первый бал в 1809 году, Толстой сообщает: «Волоса должны были быть причесаны a la grecque». В мемуарах Татьяны Берс, послужившей прототипом Наташи, есть такое описание ее первого выезда в свет:

«— А ты знаешь, Саша, ведь меня причесывал настоящий парикмахер. Это тетя Julie велела. Ты не заметил? Нет? — Заметил что-то необычное... Julie велела парикмахеру причесать меня "a la grecque", как носили тогда на балах, с золотым bandeau (обручем) с приподнятыми буклями, а на шею надела мне бархатку с медальоном».

О том, что эта прическа уже в течение нескольких лет была в моде, говорит еще одно место в романе: князь Андрей в своем кабинете «смотрел на портрет покойницы Лизы, которая со взбитыми a la grecque буклями нежно и весело смотрела на него из золотой рамки». Лаконизм «греческих» укладок компенсировался драгоценными украшениями. В моде золотые тяжелые обручи, которые надевали прямо на лоб, чтобы замаскировать край парика (парики продолжали носить пожилые дамы). Длинные золотые шпильки и гребни держали прическу. Любимое украшение для волос — маленькая бриллиантовая диадема в виде букетика цветов или, что еще более модно — колосьев. Она особенно эффектно смотрелась на фоне черных волос. Этот цвет к тому же отлично оттенял романтическую бледность, почему и оказался в это время самым модным.

В России красили волосы в черный цвет, конечно, натуральными красителями, в частности, настоем молодых грецких орехов, причем этим грешили не только молодые дамы, но и седеющие модницы. Такую пожилую кокетку насмешливо поминает горничная Лиза в комедии Грибоедова «Горе от ума».

Мне-с ваша тетушка на ум теперь пришла,

Как молодой хранцуз сбежал у ней из дому.

Голубушка! Хотела схоронить

Свою досаду, не сумела:

Забыла волосы чернить

И через три дни поседела.

Отсутствие трезвого взгляда в зеркало подводило не только комических старух. Прически с поднятыми вверх волосами были весьма требовательны к овалу лица и далеко не всех украшали. Толстой описывает усилия двух женщин причесать на такой манер некрасивую княжну Марью, все очарование которой было в кротком выражении лучистых глаз — модная прическа только уродовала ее. В 1817 году в моде не менее рискованные прически с поперечным пробором от уха до уха. Сзади волосы собирали в узел на затылке, а на лбу взбивали тучку из небрежных мелких завитков. Через три года их место заняли крупные горизонтально положенные букли.

Для оживления моды «александровской эпохи», как ее называли современники (а мы называем пушкинской), дополнительным стимулом оказался повышенный интерес императора-щеголя Александра I к красивым женщинам. Отличал их, как известно, и Пушкин. Часто внимание царя и поэта привлекала одна и та же красавица. «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты...» — это об Анне Петровне Керн. Ее же гораздо больше, чем гениальные строчки поэта, взволновало мимолетное благосклонное внимание императора. А сколько было предпринято хлопот, чтобы оного добиться!

«Моя подруга была гораздо лучше меня одета: на ней была куафюра с пером, очень украшавшая ее молодое, почти детское личико, и она мне сказала, что муж выписал ей эту куафюру, потому что государь любил подобный головной убор без других украшений. Как мне досаден сделался мой голубой с серебряными листьями цветок».

Для следующего бала «...было заранее выписано из Петербурга платье — тюлевое на атласе и головной убор: маленькая корона из папоротника с его воображаемыми цветами. Это было очень удобно для меня и для моей лени и неуменья наряжаться. Я только заплела свою длинную косу и положила папоротниковую коронку, закинув длинные локоны за ухо, и прикрепила царский фермуар... Можно сказать, что в этот ве¬чер я имела полнейший успех, какой когда-либо встречала в свете!» (А.П.Керн. Воспоминания).

Александр Сергеевич, когда хотел, замечал и такие подробности дамских причесок, которые их обладательницы предпочли бы сохранить в тайне:

«Графиня стала раздеваться перед зеркалом. Откололи с нее чепец, украшенный розами; сняли напудренный парик с ее седой и плотно стриженной головы» (А.Пушкин. Пиковая дама).

Старые придворные дамы, продолжая одеваться по моде своей юности, носили полувековой свежести парики, и по привычке, утвердившейся тогда же, брили или коротко стригли волосы, чтобы парик лучше держался. Дочь англомана Муромского Лиза, чтобы остаться неузнанной предметом своей любви, одалживает у своей гувернантки ее стародевичьи букли:

«Лиза, его смуглая Лиза, набелена была по уши, насурьмлена пуще самой мисс Жаксон; фальшивые локоны, гораздо светлее собственных ее волос, взбиты были, как парик Людовика XIV...» (А.Пушкин. Барышня-крестьянка). В 1820-е годы русской барышне требовалось проявить характер, чтобы игнорировать поветрия моды. Это удавалось лишь обитательницам деревенских усадеб. Татьяна Ларина, привезенная в Москву, попадает в руки столичных подружек, которые на следующий же день «взбивают кудри ей по моде». Мода, которая давно уже обрела в России статус неписаного закона, получила в это время и свой писаный закон — первые регулярные журналы мод. Печатавшиеся в них депеши из Парижа звучали как военные донесения: «На днях замечена в опере новая уборка головы...» Это означало, что некая великосветская дама придумала для себя очередную эффектную прическу и на следующее утро ее закажут своим парикмахерам все парижские модницы второго ряда. Через две недели директива достигнет Москвы и Петербурга, еще через месяц — губернская львица удивит собравшихся на балу соперниц невиданной комбинацией кудрей и перьев. Весь этот «волосяной вздор» имел мало сходства с первоисточником, ведь провинция в погоне за петербургской модой обязательно «оборвется», по выражению Гоголя. И если «Московский телеграф» в 1827 году сообщал, что «...в простой уборке волосов на лбу щеголихи обыкновенно протягивается золотая цепочка или золотой снурок, которым укрепляется на средине лба камей или цветной драгоценный камень», то можно было быть уверенными, что в губернском городе и цепочка, и камень окажутся вдвое крупнее столичных образцов.

В России за парикмахером посылали и везли его на дом до 1823 года, когда первую парикмахерскую в нашем значении этого слова открыл француз Дибо, который «имел честь известить почтенную публику, что он получает из Парижа разного вкуса парики, накладки и локоны для дам и занимается стрижением волос».

С новым романтическим уклоном в искусстве, литературе и, разумеется, в моде, прически резко уклонились от былой простоты, а особенно от симметрии.

Реванш за профанацию своего мастерства, когда почти два десятилетия маленьких домашних причесок отстранили их от дел и доходов, парикмахеры взяли в конце 1820-х годов.

«Появились прически с массою буколь и накладных волос. Пукли были необыкновенно велики... взбитые волосы, совсем закрывающие острые или томные глазки, напоминали о том счастливом времени, когда нельзя было в люди показаться без двухаршинной прически». (Литературные листки. 1824).

Взметенные причудливой фантазией на лихом каркасе из проволоки застыли в рискованных композициях крендельки, пучки, завитки а 1а «взбитые сливки». Еще одно гастрономическое название нашлось для косичек, уложенных в виде наушников — «котлеты». Это самая распространенная прическа городских мещанок, жен и дочерей бюргеров — главных законодательниц мод «бидермейера». Так в 1830-40-е годы по имени героя нашумевшего романа назвали стиль, обслуживающий домашние идеалы буржуа. Дворянки предпочитали локоны. Свисающие по бокам локоны обязательно должны были виднеться из-под шляпки или чепца. Если кудри были фальшивыми, то они зачастую пришивались к краю шляпки и снимались вместе с ней. К голове такие вспомогательные волосы крепились гребнями. Как сообщал модный журнал, «у самых красивых черепаховых гребенок верхняя часть над зубцами делается ажур». Гребни делались очень высокими, похожими на те, что у испанок легко удерживали на волосах черную кружевную мантилью.

Д. Беццуоли. Портрет баронессы Е. Рикасоли, 1825.

Для описания столь живописной головки одни только поэты находили подобающие слова.

Кружатся дамы молодые,

Не чувствуя себя самих.

Драгими камнями у них

Блестят уборы головные.

По их плечам полунагим

Златые локоны летают...

(Е.Баратынский).

А. Греведон. Портрет актрисы Луизы Депрео, 1830.

Платья и прически из журнала "Petit Courrier des Dames", 1835.

Но отставим в сторону рифмованные комплименты и обратимся к более серьезным источникам. Вот как выглядели еженедельные рекомендации «Московского телеграфа» в 1827-29 годах:

«Волосы были убраны a la Judith, т.е. разделены на лбу и потом шли равномерными рядами буколь по обеим сторонам лица до самой шеи, как изображена Юдифь на известной картине Веронезе»; «Молодые посетительницы последнего Институтского собрания были чрезвычайно просто причесаны: связки волос, высоко поднятые наверху головы, поддерживаемые черепаховым, почти белым гребнем и расположенные в виде крыльев мельниц»; «Наверху головы волосы бывают ныне высоко подняты в узлы аполлоновы».

«Аполлонов узел» (noeud d'Apollon) — это был действительно узел или широкий бант из поддельных волос вышиною не менее, конечно, четверти аршина; он втыкался вместе с гребнем на самой середине макушки головы, от висков же к глазам закручивались и приклеивались к лицу гуммиарабиком тоненькие крючочки из собственных волос, называемые акрошерами (acroche-coeur). Несмотря на все эти искажения, красота брала свое, и вовсе не к лицу причесанные головки кружили множество голов» (М.Бутурлин. Записки).

Картинки из модных журналов. Франция, 1830-е гг.

П. Деларош. Портрет певицы Генриэтты Зонтаг, 1831.

Д. Беццуоли. Графиня М. Риццелаи. 1836.

М. Григолетти. Портрет дамы. 1835.

Корреспондент «Московского телеграфа» в Париже удивлялся:

«Видя волосы, не разбившиеся после танцев, удивляешься, как они держатся, несмотря на вальсы и кадрили. Род вилки из легкой латуни вплетается в волосы и поддерживает уборку головы иногда в 5 вершков вышиною». А это и впрямь было проблемой — при отсутствии привычного нам лака для волос сохранить пристойную прическу до окончания бала. Мало кому это удавалось. В «Записках» С. Жихарева находим такую подробность:

«Прыгали до рассвета. Много было хорошеньких личек, но только в начале бала, а с 11 часов и особенно после ужина эти хорошенькие личики превратились в какие-то вакханские физиономии от усталости и невыносимой духоты: волосы развились и рассыпались, украшения пришли в беспорядок, платья обдергались, перчатки промокли».

Не только душный воздух бального зала, но и туман во время уличной прогулки, и ветер во время поездки в открытом экипаже угрожали продуманным завиткам. Конечно, волосы можно было укрепить квасом, но в этом случае дама и ее кавалер должны были мириться с его совсем не романтическим запахом. Более покладистыми, в буквальном смысле слова, оказывались искусственные кудри. «Из накладных или искусственных волос локоны от ушей — тирбушоны, коих выгода особенно заметна при вечерней сырости», — входит в положение кокеток обозреватель «Московского телеграфа». Из этого же источника узнаем новые подробности:

«В головных дамских уборках цветы, бриллиантовые, золотые и серебряные колосья накалываются на верхней части головы и превышают собою самые высокие складки волосов. Часто цветы бывают на длинных стебельках, чтобы при малейшем движении головы они могли качаться. На задней стороне некотрых из сих уборок прикалывают широкий бант из газовой ленты, у которой висящие концы столь длинны, что простираются гораздо ниже пояса»; «Самые странные уборки головные теперь в самой большой моде. Ленты смешивают с цветами и бриллиантами, с перьями. Иногда дамы все это собирают вместе. Заметили пучки белых перьев, образующие диадему на лбу, и в той же уборке на задней части головы, виден был хвост райской птички: между ними возвышались огромные банты лент с золотыми сеточками и с рядом волосов. Часто страусовые перья, в разных направлениях, видные с одной стороны и букли, бриллиантовые колосья с гребенкою, осыпанною каменьями — с другой. Наконец, есть уборки из жемчугу, золотых и бархатных цветов, марабу и верхушек страусовых перьев разных цветов».

Виртуозы-парикмахеры умудрялись закреплять на небольшой дамской голове флакон с водой для букетика живых цветов. Миниатюрные клумбы на волосах модниц могли стать учебным пособием по ботанике — там использованы были самые разные растения и цветы, в том числе полевые.

«У многих молодых особ были на головах розы или королевины астры, у некотрых — туберозы или испанский жасмин гирляндою. Почти у всех волосы на висках были большими пуками, как снег навеянными. Только у некоторых иностранных дам волосы напереди головы были причесаны гладко, а назади a l'enfant».

В противовес пресыщенным комментаторам журналов мод, поэты выступали в своей традиционной роли — авторов торжественных гимнов женской красоте и одной из ее главных приманок — волос.

«Никогда еще, пожалуй, дамы не могли похвастать такими восхитительными прическами; мы видим плоды поистине сказочного мастерства: волосы завитые, уложенные, заплетенные в косы, взбитые над ушами, зачесанные назад, скрученные жгутом. Парижский гребень не уступит греческому резцу, а волосы парижанок покорнее, чем паросский или пентеликонский мрамор. Взгляните на эти прекрасные темные пряди, обрамляющие чистыми линиями бледное чело и схваченные, словно диадемой, витым шнурком, поддерживающим шиньон; взгляните на эту белокурую корону, которая, кажется, трепещет под любовным дуновением ветерка и окружает бело-розовое личико золотым ореолом! Оцените эти собранные на затылке узлы, локоны, витые косы, подобные рогам Амона или завиткам ионической капители! Разве сумел бы афинский скульптор или художник эпохи Возрождения расположить их с большим изяществом, выдумкой и вкусом? По нашему мнению, нет. Пока мы описали только форму, придаваемую волосам, что же будет, когда мы дойдем до прически в собственном смысле слова? Никакому искусству не достичь подобного совершенства. Цветы, в которых среди рыжих, зеленых, нежно-голубых лепестков дрожат капли росы, гибкие ветви, небрежно падающие на плечи, старинные монеты, жемчужные сетки, брильянтовые звезды, заколки с филигранью или бирюзой, золотые нити, вплетенные в волосы, невесомые и призрачные радужные перья, банты, похожие на пышные растрепанные розы, переплетения бархатных лент, легкая золотистая или серебряная газовая ткань, играющая в лучах света, кисти розовых кораллов, гроздья аметистов, ягоды рубинов, бабочки из драгоценных камней, стеклянные шары с металлическим отсветом, надкрылья жука-златки — одним словом, все, что только можно вообразить самого свежего, самого кокетливого, самого блестящего, служит украшением причесок, в которых вы не найдете ничего лишнего, ничего чрезмерного, ни вздорной тяжеловесности, ни смешной роскоши — только то, что гармонирует с формой и выражением лица; Венера Милосская, обрети она руки и одолжи ей современная дама модный корсаж, могла бы отправиться в свет, ничего не меняя в своей прическе! Какой комплимент для моды нашего времени!» (Т. Готье. Мода как искусство).

Д. Беццуоли. Портрет баронессы Е. Рикасоли, 1825.

Для описания столь живописной головки одни только поэты находили подобающие слова.

Кружатся дамы молодые,

Не чувствуя себя самих.

Драгими камнями у них

Блестят уборы головные.

По их плечам полунагим

Златые локоны летают...

(Е.Баратынский).

А. Греведон. Портрет актрисы Луизы Депрео, 1830.

Платья и прически из журнала "Petit Courrier des Dames", 1835.

Но отставим в сторону рифмованные комплименты и обратимся к более серьезным источникам. Вот как выглядели еженедельные рекомендации «Московского телеграфа» в 1827-29 годах:

«Волосы были убраны a la Judith, т.е. разделены на лбу и потом шли равномерными рядами буколь по обеим сторонам лица до самой шеи, как изображена Юдифь на известной картине Веронезе»; «Молодые посетительницы последнего Институтского собрания были чрезвычайно просто причесаны: связки волос, высоко поднятые наверху головы, поддерживаемые черепаховым, почти белым гребнем и расположенные в виде крыльев мельниц»; «Наверху головы волосы бывают ныне высоко подняты в узлы аполлоновы».

«Аполлонов узел» (noeud d'Apollon) — это был действительно узел или широкий бант из поддельных волос вышиною не менее, конечно, четверти аршина; он втыкался вместе с гребнем на самой середине макушки головы, от висков же к глазам закручивались и приклеивались к лицу гуммиарабиком тоненькие крючочки из собственных волос, называемые акрошерами (acroche-coeur). Несмотря на все эти искажения, красота брала свое, и вовсе не к лицу причесанные головки кружили множество голов» (М.Бутурлин. Записки).

Картинки из модных журналов. Франция, 1830-е гг.

П. Деларош. Портрет певицы Генриэтты Зонтаг, 1831.

Д. Беццуоли. Графиня М. Риццелаи. 1836.

М. Григолетти. Портрет дамы. 1835.

Корреспондент «Московского телеграфа» в Париже удивлялся:

«Видя волосы, не разбившиеся после танцев, удивляешься, как они держатся, несмотря на вальсы и кадрили. Род вилки из легкой латуни вплетается в волосы и поддерживает уборку головы иногда в 5 вершков вышиною». А это и впрямь было проблемой — при отсутствии привычного нам лака для волос сохранить пристойную прическу до окончания бала. Мало кому это удавалось. В «Записках» С. Жихарева находим такую подробность:

«Прыгали до рассвета. Много было хорошеньких личек, но только в начале бала, а с 11 часов и особенно после ужина эти хорошенькие личики превратились в какие-то вакханские физиономии от усталости и невыносимой духоты: волосы развились и рассыпались, украшения пришли в беспорядок, платья обдергались, перчатки промокли».

Не только душный воздух бального зала, но и туман во время уличной прогулки, и ветер во время поездки в открытом экипаже угрожали продуманным завиткам. Конечно, волосы можно было укрепить квасом, но в этом случае дама и ее кавалер должны были мириться с его совсем не романтическим запахом. Более покладистыми, в буквальном смысле слова, оказывались искусственные кудри. «Из накладных или искусственных волос локоны от ушей — тирбушоны, коих выгода особенно заметна при вечерней сырости», — входит в положение кокеток обозреватель «Московского телеграфа». Из этого же источника узнаем новые подробности:

«В головных дамских уборках цветы, бриллиантовые, золотые и серебряные колосья накалываются на верхней части головы и превышают собою самые высокие складки волосов. Часто цветы бывают на длинных стебельках, чтобы при малейшем движении головы они могли качаться. На задней стороне некотрых из сих уборок прикалывают широкий бант из газовой ленты, у которой висящие концы столь длинны, что простираются гораздо ниже пояса»; «Самые странные уборки головные теперь в самой большой моде. Ленты смешивают с цветами и бриллиантами, с перьями. Иногда дамы все это собирают вместе. Заметили пучки белых перьев, образующие диадему на лбу, и в той же уборке на задней части головы, виден был хвост райской птички: между ними возвышались огромные банты лент с золотыми сеточками и с рядом волосов. Часто страусовые перья, в разных направлениях, видные с одной стороны и букли, бриллиантовые колосья с гребенкою, осыпанною каменьями — с другой. Наконец, есть уборки из жемчугу, золотых и бархатных цветов, марабу и верхушек страусовых перьев разных цветов».

Виртуозы-парикмахеры умудрялись закреплять на небольшой дамской голове флакон с водой для букетика живых цветов. Миниатюрные клумбы на волосах модниц могли стать учебным пособием по ботанике — там использованы были самые разные растения и цветы, в том числе полевые.

«У многих молодых особ были на головах розы или королевины астры, у некотрых — туберозы или испанский жасмин гирляндою. Почти у всех волосы на висках были большими пуками, как снег навеянными. Только у некоторых иностранных дам волосы напереди головы были причесаны гладко, а назади a l'enfant».

В противовес пресыщенным комментаторам журналов мод, поэты выступали в своей традиционной роли — авторов торжественных гимнов женской красоте и одной из ее главных приманок — волос.

«Никогда еще, пожалуй, дамы не могли похвастать такими восхитительными прическами; мы видим плоды поистине сказочного мастерства: волосы завитые, уложенные, заплетенные в косы, взбитые над ушами, зачесанные назад, скрученные жгутом. Парижский гребень не уступит греческому резцу, а волосы парижанок покорнее, чем паросский или пентеликонский мрамор. Взгляните на эти прекрасные темные пряди, обрамляющие чистыми линиями бледное чело и схваченные, словно диадемой, витым шнурком, поддерживающим шиньон; взгляните на эту белокурую корону, которая, кажется, трепещет под любовным дуновением ветерка и окружает бело-розовое личико золотым ореолом! Оцените эти собранные на затылке узлы, локоны, витые косы, подобные рогам Амона или завиткам ионической капители! Разве сумел бы афинский скульптор или художник эпохи Возрождения расположить их с большим изяществом, выдумкой и вкусом? По нашему мнению, нет. Пока мы описали только форму, придаваемую волосам, что же будет, когда мы дойдем до прически в собственном смысле слова? Никакому искусству не достичь подобного совершенства. Цветы, в которых среди рыжих, зеленых, нежно-голубых лепестков дрожат капли росы, гибкие ветви, небрежно падающие на плечи, старинные монеты, жемчужные сетки, брильянтовые звезды, заколки с филигранью или бирюзой, золотые нити, вплетенные в волосы, невесомые и призрачные радужные перья, банты, похожие на пышные растрепанные розы, переплетения бархатных лент, легкая золотистая или серебряная газовая ткань, играющая в лучах света, кисти розовых кораллов, гроздья аметистов, ягоды рубинов, бабочки из драгоценных камней, стеклянные шары с металлическим отсветом, надкрылья жука-златки — одним словом, все, что только можно вообразить самого свежего, самого кокетливого, самого блестящего, служит украшением причесок, в которых вы не найдете ничего лишнего, ничего чрезмерного, ни вздорной тяжеловесности, ни смешной роскоши — только то, что гармонирует с формой и выражением лица; Венера Милосская, обрети она руки и одолжи ей современная дама модный корсаж, могла бы отправиться в свет, ничего не меняя в своей прическе! Какой комплимент для моды нашего времени!» (Т. Готье. Мода как искусство).

...Однако вскоре буря на головах утихла и в 1840-е годы на смену ей пришла такая тишь да гладь, что, взглядывая на кроткие головки подруг, мужчины назвали новые добродетельные прически «мадонна» или «покаяние».

Только в мире и есть, что душистый

Милой головки убор.

Только в мире и есть этот чистый,

Влево бегущий пробор.

(А. Фет)

П. Орлов. Дама в сиреневом платье. 1839.

Д. Беццуоли. Княжна Мария Антония. 1836.

Разделенные пробором, иногда двумя, расходящимися ото лба как лучи, волосы закрывали уши и краешек щек — эта часть прически называлась «бандо», — а сзади на шее укладывались мягким узлом или пучком локонов.

«На ней была соломенная шляпа с широкими полями и розовыми лентами, развевающимися по ветру за ее спиной. Гладко причесанные черные волосы, собранные очень низко, спускались на щеки, касаясь кончиков длинных бровей, и, словно ласковыми ладонями, сжимали ее овальное лицо». (Г.Флобер. Воспитание чувств).

Ж. Энгр. Мадам Моутесье. 1851.

Ф. Винтерхальтер. Графиня Т. Юсупова. 1858.

Этой же моде следовала другая героиня Флобера — юная Эмма Руо, будущая госпожа Бовари. «Ее шея выступала из белого отложного воротничка. Тонкая линия прямого пробора, едва заметно поднимавшаяся вверх соответственно строению черепа, разделяла ее волосы на два темных бандо, оставлявших на виду лишь самые кончики ушей, причем каждое из этих бандо казалось чем-то цельным — до того ее волосы были здесь гладко зачесаны, а на виски они набегали волнами, сзади же сливались в пышный шиньон, — такой прически сельскому врачу никогда еще не приходилось видеть». С гораздо более продуманной прической, сделанной по совету руанского парикмахера, Эмма явилась на бал в аристократический замок: «Волосы, слегка взбитые ближе к ушам, отливали синевой; в шиньоне трепетала на гибком стебле роза с искусственными росинками на лепестках». Прелестная головка Эммы успешно конкурировала с модными прическами других приглашенных дам, чьи «...волосы, гладко зачесанные спереди, собирались в пучок на затылке, а сверху венками, гроздьями, ветками были уложены незабудки, жасмин, гранатовый цвет, колосья и васильки».

В это же время за тысячи верст от Парижа, на другом балу, другая женщина — Анна Одинцова, воспламенившая любовь нигилиста Базарова, предстала перед ним в царственном великолепии русской красоты и парижской прически. «Она поразила его достоинством своей осанки. Обнаженные ее руки красиво лежали вдоль стройного стана; красиво падали с блестящих волос на покатые плечи легкие ветки фуксий». (И.Тургенев. Отцы и дети).

Любой французский журнал мод середины XIX века может служить иллюстрацией к этим женским портретам. Правда, часто цветы и растения увивали прически дам в таких неумеренных количествах, что эта ботаническая вакханалия толкала юмористов на гомерические же сравнения. Английский фельетонист, побывав на модном балу, отметил, как удачно буйные побеги плюща, свисавшие с головы на плечи молодящейся светской львицы, гармонируют с почтенным возрастом дамы, ненавязчиво напоминая о руинах замка и кладбищенской стене.

Наряду с резкой критикой и безудержной апологией дамские прически впервые удостоились нейтрального академического взгляда. В 1840-е годы выходят в свет пять томов об искусстве моделирования волос, написанные парикмахером Круазатом.

Портрет неизвестной. Раскрашенная фотография. Россия, 1850-е гг.

Платья и прически из журналов "Moniteur de la mode" (Франция, 1863-65) и "Модный магазин" (Россия, 1866).

В художественной литературе, в романах «золотого века», часто самой яркой деталью психологического портрета героини оказывалась именно прическа.

«Виконтесса де Босеан была блондинкой с темными глазами и ослепительно белой кожей, какая бывает только у блондинок. Она смело являла миру свое чело, благородное чело падшего ангела, гордого своей греховностью и не желающего прощения. Пышные косы были уложены высоко над двумя полукружиями волос, окаймлявшими лоб, и придавали ей еще большую величавость. Этот венец золотых кос воображение отождествляло с короной бургундских герцогов, а в сверкающих глазах этой знатной дамы чувствовалась смелость ее славного рода, смелость женщины, отвечающей презрением на оскорбление и вместе с тем чуткой к нежным порывам души». (О.Бальзак. Покинутая женщина).

Если оставить будуары и дворцы высшего света и заглянуть в более скромное жилье, где чистоту и порядок твердой рукой поддерживали нежные героини Диккенса, мы обнаружим там гладкие проборы «диккенсовских» девушек в клетчатых платьях и фартуках, олицетворяющих благородную бедность. Никак не желая срывать романтический флер с головок героинь Флобера, Бальзака и Диккенса, автор обязан все же уточнить, что красота причесок XIX века и чистота волос совершенно не обязательно сопровождали друг друга. Все эти прелестные женщины не были неряхами, просто тогдашнее представление о личной гигиене сильно отличалось от нашего. Самыми серьезными медицинскиим авторитетами мытье головы объявлялось вредным для здоровья, приводящим к мигреням и нервной слабости. Волосы мыли не чаще одного раза в месяц, да и что это было за мытье — скорее, сухая чистка. Волосы покрывались пудрой или тальком, которые впитывали жир и грязь, после чего эти абсорбенты удалялись свинцовым гребешком. Модного цвета добивались, например, смазыванием маслом, от которого волосы казались темнее. Масло придавало волосам блеск, что тоже считалось красивым, — вот чем объясняется одинаково лакированный вид причесок как пейзанок, так и княгинь на полотнах живописцев. А влюбленные находили для волос любимых женщин такие восторженные эпитеты, которые сегодня можно встретить только в рекламе шампуня против перхоти.

продолжение следует.

Только в мире и есть, что душистый

Милой головки убор.

Только в мире и есть этот чистый,

Влево бегущий пробор.

(А. Фет)

П. Орлов. Дама в сиреневом платье. 1839.

Д. Беццуоли. Княжна Мария Антония. 1836.

Разделенные пробором, иногда двумя, расходящимися ото лба как лучи, волосы закрывали уши и краешек щек — эта часть прически называлась «бандо», — а сзади на шее укладывались мягким узлом или пучком локонов.

«На ней была соломенная шляпа с широкими полями и розовыми лентами, развевающимися по ветру за ее спиной. Гладко причесанные черные волосы, собранные очень низко, спускались на щеки, касаясь кончиков длинных бровей, и, словно ласковыми ладонями, сжимали ее овальное лицо». (Г.Флобер. Воспитание чувств).

Ж. Энгр. Мадам Моутесье. 1851.

Ф. Винтерхальтер. Графиня Т. Юсупова. 1858.

Этой же моде следовала другая героиня Флобера — юная Эмма Руо, будущая госпожа Бовари. «Ее шея выступала из белого отложного воротничка. Тонкая линия прямого пробора, едва заметно поднимавшаяся вверх соответственно строению черепа, разделяла ее волосы на два темных бандо, оставлявших на виду лишь самые кончики ушей, причем каждое из этих бандо казалось чем-то цельным — до того ее волосы были здесь гладко зачесаны, а на виски они набегали волнами, сзади же сливались в пышный шиньон, — такой прически сельскому врачу никогда еще не приходилось видеть». С гораздо более продуманной прической, сделанной по совету руанского парикмахера, Эмма явилась на бал в аристократический замок: «Волосы, слегка взбитые ближе к ушам, отливали синевой; в шиньоне трепетала на гибком стебле роза с искусственными росинками на лепестках». Прелестная головка Эммы успешно конкурировала с модными прическами других приглашенных дам, чьи «...волосы, гладко зачесанные спереди, собирались в пучок на затылке, а сверху венками, гроздьями, ветками были уложены незабудки, жасмин, гранатовый цвет, колосья и васильки».

В это же время за тысячи верст от Парижа, на другом балу, другая женщина — Анна Одинцова, воспламенившая любовь нигилиста Базарова, предстала перед ним в царственном великолепии русской красоты и парижской прически. «Она поразила его достоинством своей осанки. Обнаженные ее руки красиво лежали вдоль стройного стана; красиво падали с блестящих волос на покатые плечи легкие ветки фуксий». (И.Тургенев. Отцы и дети).

Любой французский журнал мод середины XIX века может служить иллюстрацией к этим женским портретам. Правда, часто цветы и растения увивали прически дам в таких неумеренных количествах, что эта ботаническая вакханалия толкала юмористов на гомерические же сравнения. Английский фельетонист, побывав на модном балу, отметил, как удачно буйные побеги плюща, свисавшие с головы на плечи молодящейся светской львицы, гармонируют с почтенным возрастом дамы, ненавязчиво напоминая о руинах замка и кладбищенской стене.

Наряду с резкой критикой и безудержной апологией дамские прически впервые удостоились нейтрального академического взгляда. В 1840-е годы выходят в свет пять томов об искусстве моделирования волос, написанные парикмахером Круазатом.

Портрет неизвестной. Раскрашенная фотография. Россия, 1850-е гг.

Платья и прически из журналов "Moniteur de la mode" (Франция, 1863-65) и "Модный магазин" (Россия, 1866).

В художественной литературе, в романах «золотого века», часто самой яркой деталью психологического портрета героини оказывалась именно прическа.

«Виконтесса де Босеан была блондинкой с темными глазами и ослепительно белой кожей, какая бывает только у блондинок. Она смело являла миру свое чело, благородное чело падшего ангела, гордого своей греховностью и не желающего прощения. Пышные косы были уложены высоко над двумя полукружиями волос, окаймлявшими лоб, и придавали ей еще большую величавость. Этот венец золотых кос воображение отождествляло с короной бургундских герцогов, а в сверкающих глазах этой знатной дамы чувствовалась смелость ее славного рода, смелость женщины, отвечающей презрением на оскорбление и вместе с тем чуткой к нежным порывам души». (О.Бальзак. Покинутая женщина).

Если оставить будуары и дворцы высшего света и заглянуть в более скромное жилье, где чистоту и порядок твердой рукой поддерживали нежные героини Диккенса, мы обнаружим там гладкие проборы «диккенсовских» девушек в клетчатых платьях и фартуках, олицетворяющих благородную бедность. Никак не желая срывать романтический флер с головок героинь Флобера, Бальзака и Диккенса, автор обязан все же уточнить, что красота причесок XIX века и чистота волос совершенно не обязательно сопровождали друг друга. Все эти прелестные женщины не были неряхами, просто тогдашнее представление о личной гигиене сильно отличалось от нашего. Самыми серьезными медицинскиим авторитетами мытье головы объявлялось вредным для здоровья, приводящим к мигреням и нервной слабости. Волосы мыли не чаще одного раза в месяц, да и что это было за мытье — скорее, сухая чистка. Волосы покрывались пудрой или тальком, которые впитывали жир и грязь, после чего эти абсорбенты удалялись свинцовым гребешком. Модного цвета добивались, например, смазыванием маслом, от которого волосы казались темнее. Масло придавало волосам блеск, что тоже считалось красивым, — вот чем объясняется одинаково лакированный вид причесок как пейзанок, так и княгинь на полотнах живописцев. А влюбленные находили для волос любимых женщин такие восторженные эпитеты, которые сегодня можно встретить только в рекламе шампуня против перхоти.

продолжение следует.

@темы: Прически, Резанова Н.